Em frente ao porto onde seus ancestrais desembarcaram, Roland Boye reflete sobre a história de seu povo. Ele pertence à sexta geração dos tabons, descendentes de ex-escravizados libertos no Brasil que retornaram a Gana, na costa oeste africana, em um movimento intensificado após a Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia. Boye celebra o orgulho de sua história, lamentando a escravidão de seus antepassados, mas exaltando o retorno vitorioso, com conhecimentos valiosos para compartilhar. Assim como os agudás, no Benin e no Togo, e os amarôs, na Nigéria, os tabons integram o grupo de aproximadamente três a oito mil afro-brasileiros que retornaram à África a partir do final do século 18. Desse retorno, seja forçado ou voluntário, surgiram comunidades que sobrevivem até hoje, preservando tradições do Brasil. Esta é a primeira reportagem de uma série especial do Bem Viver, programa do Brasil de Fato, que explora essa herança cultural. Inicialmente, os primeiros grupos de retornados que chegaram ao continente africano foram enviados pelo Império para serem tutelados por traficantes de escravos ou pessoas envolvidas nesse comércio, como o luso-brasileiro Francisco Félix de Souza, o primeiro dos Chachás, que desembarcou em Uidá, no Benin, entre 1788 e 1792. A partir de meados da década de 1830, os retornos se intensificaram e passaram a estar diretamente ligados às rebeliões populares no Brasil Império, principalmente com embarcações partindo da Bahia. Muitos

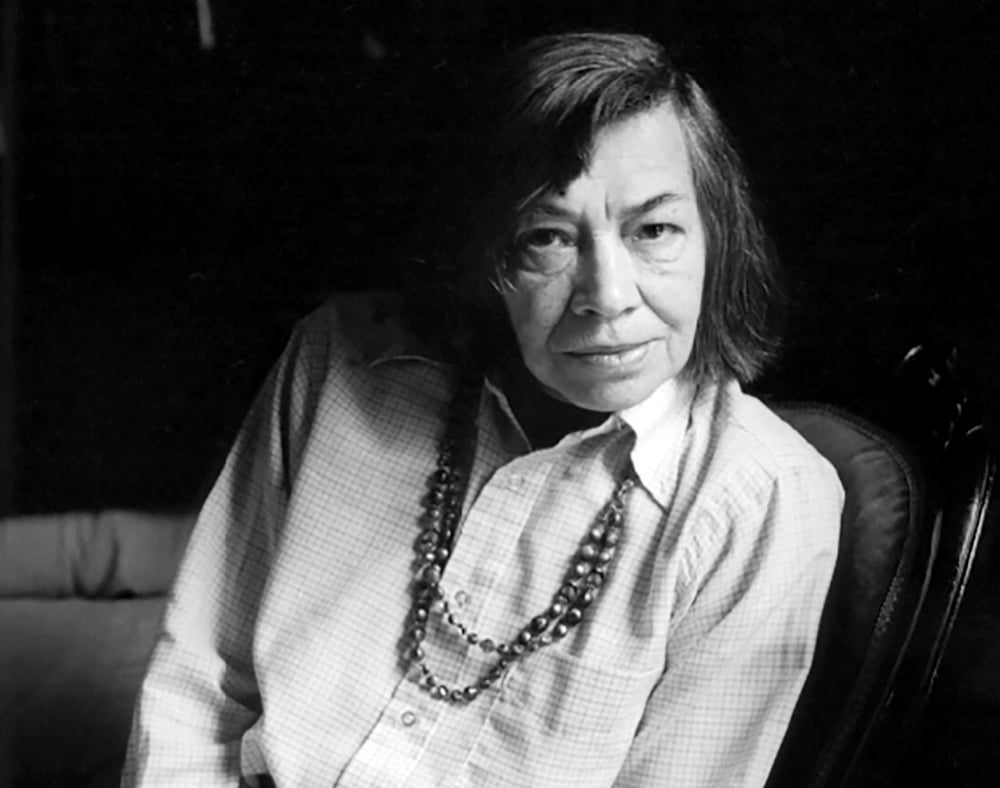

dos primeiros tabons pertenciam à etnia muçulmana hauçá e, segundo relatos, podem ter sido enviados de volta à força, como resultado de sua participação na Revolta dos Malês. A revolta levou cerca de 600 negros escravizados e libertos às ruas de Salvador, em 24 de janeiro de 1835, com o objetivo de derrubar o regime escravagista e acabar com a imposição da fé cristã. Naquele período, retornar à África, seja por vontade própria ou de forma forçada, como revoltosos deportados, tornou-se comum. Entre 1835 e 1837, dados compilados pela pesquisadora Mônica Lima e Souza mostram um contingente de 993 retornados, o período com maior número de retornos. Aqueles que não foram enviados à força por participar da maior revolta de escravizados da história brasileira, cerca de 200 pessoas, deixaram a Bahia para escapar da perseguição e do racismo, pois para o Império, os negros libertos nascidos no Brasil eram vistos como possíveis articuladores de novas revoltas. Entre as medidas legais adotadas pelo poder colonial após a insurreição, houve a aprovação de leis que previam a deportação de pessoas negras que supostamente “perturbavam a ordem pública”. Na Bahia, palco da revolta, leis provinciais também proibiam a aquisição de casas por negros libertos, que também eram impedidos de alugar imóveis sem permissão judicial. Boye recorda que as primeiras pessoas que vieram da Bahia chegaram em 1836. O porto era a entrada da cidade. Ao chegarem, procuraram o chefe local, da família real Mantse Nii Kwaku Ankrah, que lhes concedeu um terreno. Essa área é hoje conhecida como Brazil Lane, pois foram os afro-brasileiros da diáspora que construíram as casas nessa rua. Ao chegarem, os retornados de Gana foram recebidos pelo povo Ga, que habitava a região costeira de Gana. Segundo a tradição oral, por não entenderem a língua nativa e responderem “tá bom” a qualquer diálogo, os ga começaram a chamar os recém-chegados de tabons. Os múltiplos talentos trazidos do Brasil motivaram o chefe Ga, Mantse Nii Kwaku Ankrah, a receber bem os imigrantes. Azumah Nelson, mais tarde conhecido como Nii Azumah I, foi o primeiro chefe Tabom, responsável por distribuir as terras no bairro de Jamestown, um dos mais antigos e povoados de Acra. Próximo ao Fort James, construído em 1673 pela Royal African Company como um dos principais entrepostos britânicos para o comércio de ouro e escravos, os tabons ergueram as primeiras casas de pedra, incluindo o sobrado histórico conhecido como Casa Brasil, construído em 1837. A comunidade se espalhou ao redor dela. Boye explica que, de acordo com a história, eles sabiam que eram de Gana. Seus pais e avós tinham sido escravizados, mas agora estavam livres. Por isso, queriam voltar para ver de onde vieram seus antepassados. E quando chegaram, foram bem recebidos em Gana, acolhidos em Accra. Sabiam que eram ganeses, mas não conheciam sua localidade de origem, então se estabeleceram em Accra. Atualmente, celebram festivais com o povo Ga, compartilhando sua cultura. São metade Ga, metade brasileiros. A presença do povo Tabom transformou a capital de Gana com novas técnicas de construção, irrigação e, principalmente, o ofício da alfaiataria. Roland conta que o primeiro presidente de Gana e líder da independência, Kwame Nkrumah, era próximo da família Tabom. Eles lutaram não apenas ao lado de Nkrumah, mas também pelo povo de Accra. Ao longo do século 19, a comunidade Tabom cresceu com a chegada de novos afro-brasileiros, muitos deles ex-escravizados alforriados ou libertos que buscavam, em Gana, a chance de construir a vida que o Brasil escravista lhes negava. Sobrenomes como Ribeiro, Lima, Moura, Vieira, Da Costa e Peregrino se tornaram comuns entre os tabons. Comidas como feijoada, cozido e acalalá começaram a ser apreciadas. Este último é semelhante ao acarajé baiano, mas sem vatapá, caruru e outros recheios. No livro Os Retornados, o autor Carlos Fonseca relata que o crescimento da comunidade e a especulação em Accra, gradativamente, levaram muitos membros da comunidade a se mudarem para áreas mais remotas da cidade, retomando o cultivo de culturas agrícolas que aprenderam no Brasil. Roland Boye explica que os africanos que retornaram a Gana não formavam um grupo homogêneo: vinham de diferentes etnias, falavam línguas diversas e praticavam diferentes crenças. O que lhes deu coesão foi a experiência compartilhada no Brasil, resultado da vida coletiva nas senzalas e do acesso às tradições afro-brasileiras. Boye relata que, durante o período do tráfico de escravos, muitos iorubás da Nigéria foram levados para a Bahia. E na Bahia, nigerianos, ganeses, togoleses e beninenses conviviam, formando um só povo. Eles se misturavam, faziam tudo juntos. Na Bahia, todas as tradições da África Ocidental eram praticadas. Falavam iorubá e criaram músicas e costumes nessa língua. Apesar da perda da língua portuguesa, os traços da presença brasileira permanecem visíveis na culinária, na religião e, especialmente, na música. O ritmo Agbê, de origem iorubá, é o cerne da identidade afro-brasileira que sobreviveu à travessia. Eric Morton, mestre percussionista intitulado Nii Kwashie II, é o guardião do Agbê entre os tabons. Ele conta que, antes de chegar a Gana, o povo Tabom passou cerca de 40 anos em Lagos, na Nigéria. Lá, segundo ele, tiveram contato com o ritmo, incorporando-o à sua cultura. Morton afirma que o Agbé é um elo entre o povo Tabom e o povo brasileiro. Eles estão juntos, dançam juntos, fazem tudo juntos. A única diferença é que as canções são cantadas em iorubá. Com mais de 40 anos de dedicação, ele foi o primeiro da comunidade a viajar à Bahia, em 2016, para se reconectar com a história de seus antepassados. O mestre visitou terreiros de candomblé e participou de rodas de capoeira, além de acompanhar ensaios dos Filhos de Gandhy e do Olodum. Morton revela que o Agbé não vem do Brasil. No Brasil, eles têm o samba e a capoeira, mas ele enviou o Agbé para lá, para o mestre de capoeira Cobra Mansa ensinar aos percussionistas brasileiros. Ele levou o Agbé ao Brasil e enviou para várias universidades, tocou lá e conheceu grandes músicos brasileiros que gostaram muito do ritmo. Em 1961, o diplomata Raymundo de Souza Dantas foi enviado por Jânio Quadros para estabelecer a primeira embaixada brasileira na África pós-colonial. Ao chegarem ao terreiro do povo Tabom, ele e sua esposa, Ideline Botelho Souza Dantas, foram recebidos ao som da antiga cantiga baiana Viva Iáiá, Viva Iáiá. A visita de Dantas, o primeiro negro a representar o Brasil oficialmente no exterior, foi um marco para restabelecer os laços entre os retornados e sua terra ancestral. Em 2005, Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar o povo Tabom em Gana. Ele viajou com os então ministros Gilberto Gil e Celso Amorim. Durante a celebração organizada pelos tabons, Lula foi agraciado com um batakari de algodão branco finamente bordado, uma estola kente e sandálias, um conjunto típico das homenagens prestadas aos líderes da comunidade. Eric Morton lembra bem desse dia. Na época, devido à visita de Lula, a Brazil House, ou Casa Brasil, o sobrado histórico construído pelos primeiros representantes da comunidade, foi restaurado e transformado em museu. Mas hoje o local está fechado, aguardando nova reforma. Morton relata que o presidente Lula esteve lá. Ele cantou com Lula, que disse nunca ter visto um africano cantar uma música brasileira antes. Lula disse: ‘Eric, você é a primeira pessoa que eu vejo cantar uma canção brasileira’. Eles cantaram lá, no mesmo terreiro. Dois tambores, um agogô e um xequerê formam a base rítmica do Agbê. Na roda, Eric Morton ecoa cantos responsoriais que evocam os orixás iorubanos. A música convida as matriarcas a dançarem passos que lembram o samba de roda do Recôncavo Baiano. O culto a Xangô, orixá do trovão e da justiça, é um dos elementos mais preservados dessa diáspora. Com o Agbê, os tabons celebram nascimentos, batismos, casamentos e, acima de tudo, a morte. Uma das canções celebrativas que ainda preservam versos em português é Viva Iáiá, Viva Iáiá, como explica Eric Morton. Ele explica que, quando alguém morre, à meia-noite, fazem uma oração pelo corpo. Após a oração, cantam a música ‘Viva Iáiá, Viva Iáiá’ para o falecido. Colocam uma cruz sobre sua cabeça, dão voltas em torno do corpo e, então, todos se afastam. Isso significa que o espírito está retornando ao Brasil, pois, quando morrem lá, o corpo pode ficar, mas acreditam que a alma retorna ao Brasil, já que são brasileiros. Morton completa que fazem da morte uma celebração. É algo natural. Quando um tabom morre, realizam essa cerimônia à meia-noite, com cantos e orações, como uma despedida. Para o jovem Mahama Nelson, o legado de resistência de seu povo não morrerá com o tempo. Todos que visitarem a rua brasileira na capital de Gana verão jovens como ele, desde cedo, sendo introduzidos ao Agbê, cultuando Xangô e dançando ao som desse ritmo ancestral. O jovem finaliza dizendo que, quando Eric o viu em um festival e disse: ‘Ah, você sabe tocar’. Ele respondeu que sim. Então, Eric colocou o tambor em sua mão e agora ele está tocando. Eles trouxeram os tambores, então ele precisa ajudar. Precisam apoiar para que continue por muito tempo. Neste episódio especial pelo Mês da Consciência Negra, o Bem Viver também apresenta uma entrevista exclusiva com Zezé Motta sobre seu primeiro monólogo no espetáculo “Vou Fazer Tudo de Mim”, inspirado na obra “Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola”, o primeiro volume dos sete livros de autobiografia de Maya Angelou, escritora, poetisa, ativista e artista americana, referência na literatura e na resistência negra no mundo. A COP30 e a Cúpula dos Povos terminam esta semana, mas o povo continua na luta pelo planeta. Representando quatro continentes, líderes sociais de 21 países visitaram o assentamento Abril Vermelho do MST, no município de Santa Bárbara(PA), que mostra o caminho da agroecologia para recuperar áreas degradadas e adiar o fim do mundo. A chef Gema Soto traz uma deliciosa receita de croquete de Calabresa sem farinha. E a Marcha das Mulheres Negras pelo Bem Viver, ocupa Brasília, em 25 de novembro, e deixa sua mensagem no programa.

📝 Sobre este conteúdo

Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA

com base em reportagem publicada em

Brasildefato

. O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão

factual.

Veja o artigo original aqui.

0 Comentários

Entre para comentar

Use sua conta Google para participar da discussão.

Política de Privacidade

Carregando comentários...

Escolha seus interesses

Receba notificações personalizadas